Знакомое чувство, когда вы говорите, кажется, в пустоту? Когда ваша просьба, повторенная в пятый раз, тонет в тишине или, что еще хуже, вызывает бурную волну протеста. «Он меня совсем не слушается!» – в этой фразе столько родительской боли, усталости и растерянности. Кажется, еще вчера у вас был милый, послушный малыш, а сегодня вы имеете дело с маленьким упрямцем, который проверяет ваши нервы на прочность и, кажется, задался целью делать все наоборот.

Давайте сразу договоримся: это не статья о том, как «сломать» ребенка и заставить его подчиняться. Это разговор о том, почему он так себя ведет. Непослушание – это не диагноз и не приговор вашим педагогическим талантам. Чаще всего это сигнал. Криво и неумело поданный, но все же сигнал, который важно научиться расшифровывать. Попробуем вместе, без спешки и обвинений, разобраться, что стоит за этим «трудным поведением».

Почему дети не слушаются: взгляд изнутри детского мира

Прежде чем что-то «делать» с непослушанием, стоит понять его природу. Часто мы видим лишь верхушку айсберга – крик, упрямство, игнорирование. А что там, под водой? Какие глубинные течения заставляют ребенка вести себя именно так?

Непослушание как язык: о чем кричит ваш ребенок?

Представьте, что непослушание – это не просто плохое поведение, а отчаянная попытка что-то сообщить на единственном доступном языке. Что это может быть за сообщение?

- «Увидь меня!»: Борьба за внимание. Современный мир требует от нас, родителей, быть многозадачными роботами. Мы готовим ужин, одной рукой отвечая на рабочее письмо, а ухом слушая подкаст. Ребенок в это время рядом. Но он не чувствует себя с вами. И тогда он начинает действовать. Вот та самая классическая ситуация на площадке: мама увлеченно болтает с подругой, а малыш, покрутившись рядом, вдруг швыряет в нее горсть песка. Что видит мама? Публичный позор, осуждающие взгляды, плохого, невоспитанного ребенка. Что чувствует ребенок? «Я был рядом, но меня как будто выключили. Я звал, но меня не слышали. Я бросил песок – и мама снова на меня смотрит! Пусть кричит, пусть сердится, но она здесь, со мной». Горькая правда в том, что для ребенка негативное внимание часто лучше, чем никакого.

- «Я могу сам!»: Кризисы роста. Развитие ребенка идет не плавно, а скачками, через кризисы. Это не болезнь, а норма, необходимый этап взросления. В эти периоды послушание резко падает.

- Кризис 2-3 лет: «Я сам!» становится девизом. Ребенок осознает себя отдельной личностью и пробует границы этого «я». Он говорит «нет» не потому, что вредный, а потому что впервые понял, что может сказать «нет». Это его личная декларация независимости.

- Кризис 5-6 лет: Появляется интерес к правилам, но и желание их нарушать, чтобы проверить на прочность. Ребенок уже не просто кричит «нет», он спрашивает: «А почему? А что будет, если я все-таки сделаю?». Он начинает понимать социальные роли и примеряет на себя роль «бунтаря».

- Кризис 7 лет: Начало школьной жизни, новый статус. «Я уже не маленький!». Ребенок требует уважения, партнерства, объяснений. Директивный тон «потому что я так сказала» перестает работать окончательно.

- Период 10+ лет: Преддверие подросткового возраста. Авторитет родителей начинает шататься, на первый план выходят друзья. Непослушание здесь – это способ отделиться, найти свое место в группе сверстников, доказать свою «взрослость».

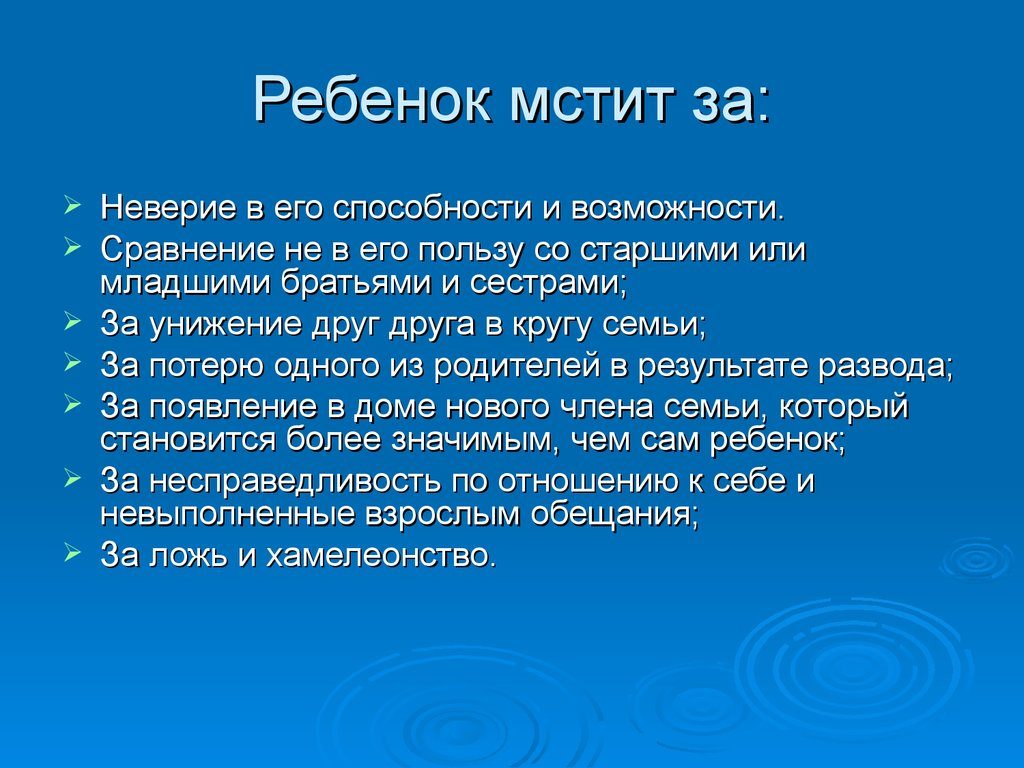

- «Мне больно!»: Месть или крик о помощи? Иногда непослушание – это ответ на нашу несправедливость. Пообещали пойти в парк и не пошли, потому что устали. Дали слово хранить секрет и тут же рассказали бабушке. Наказали, не разобравшись в ситуации. Для нас это мелочи, а для ребенка – предательство. И его «плохое» поведение – это не злой умысел, а неуклюжая попытка сказать: «Вы сделали мне больно, и я хочу, чтобы вы это заметили».

- «Я все равно не справлюсь»: Потеря веры в себя. Если ребенок слишком часто слышит в свой адрес «растяпа», «вечно у тебя все из рук валится», «ну что за наказание», в какой-то момент он сдается. Зачем стараться, если все равно будешь плохим? Проще соответствовать этому образу. Помните старую мудрость: если сто раз назвать человека свиньей, на сто первый он захрюкает. Дети, к сожалению, очень восприимчивы к таким «пророчествам».

Родительские ловушки: что мешает нам быть услышанными?

Часто, сами того не желая, мы создаем ситуации, в которых ребенок просто физически не может нас услышать. Это не «ошибки», за которые нужно себя корить, а скорее, типичные «слепые зоны», о которых полезно знать.

Коммуникационные барьеры

Представьте, что вы пытаетесь настроить радиоприемник в подвале – помехи, шумы, обрывки фраз. Примерно так ребенок слышит нас, когда мы:

- Говорим «в стену». Просьба, брошенная из другой комнаты, пока ребенок увлечен игрой, имеет почти нулевой шанс быть выполненной. Чтобы вас услышали, нужен контакт. Подойдите, присядьте на его уровень, посмотрите в глаза, может быть, прикоснитесь к плечу. Сначала установите связь, потом говорите.

- Формулируем слишком сложно. Для дошкольника инструкция «Иди в свою комнату, убери разбросанные детали от конструктора в синюю коробку, а книжки поставь на полку» – это непосильная задача. Его мозг удерживает только первое или последнее действие. Дробите задачи: «Давай сначала соберем конструктор. Отлично! А теперь куда мы поставим книжки?».

- Говорим намеками. Вопрос «Сколько еще ты будешь сидеть в этой луже?» ребенок воспринимает буквально. Он честно задумается и может даже выдать ответ: «Еще пять минуточек». Если вы хотите, чтобы он вышел, скажите прямо и доброжелательно: «Пора выходить из лужи. Смотри, какие у нас сухие сапожки, давай их не будем мочить».

- Используем частицу «не». Мозг устроен так, что ему проще обработать команду к действию, чем запрет. Фраза «Не беги!» оставляет в голове только слово «беги». Что делать вместо этого? Замените отрицание на позитивную альтернативу: «Давай пойдем шагом» или «Здесь мы ходим спокойно, за ручку».

- Кричим. Крик – это сигнал опасности. Когда мы кричим, у ребенка включается защитный механизм: он либо «замирает» и перестает соображать, либо начинает кричать в ответ, либо замыкается. Крик не помогает донести мысль, он разрушает контакт. Если вы чувствуете, что закипаете, лучше взять паузу: «Мне нужно успокоиться. Я сейчас выйду на кухню на две минуты, а потом мы вернемся к этому разговору».

Что делать? От приказов к сотрудничеству

Итак, мы разобрались, что непослушание – это сложный симптом. А значит, и «лечить» его нужно не одной таблеткой, а комплексным подходом, меняя саму философию взаимодействия. Это путь от попыток «заставить слушаться» к созданию отношений, в которых ребенок хочет сотрудничать.

Позитивная дисциплина: устанавливаем границы с любовью

Современная психология все больше говорит о позитивной дисциплине. Ее суть – в уважении к личности ребенка и фокусе не на наказании за проступки, а на обучении правильному поведению. Ключевой инструмент здесь – границы.

Многие родители боятся границ, считая их проявлением жестокости. Но это ошибка. Границы для ребенка – это как берега для реки. Они не давят, а направляют, дают ощущение безопасности и предсказуемости мира.

- Правила должны быть четкими и понятными. Не «веди себя хорошо», а «дома мы не бросаемся едой».

- Правил не должно быть много. Выделите 3-5 ключевых, касающихся безопасности и уважения к другим.

- Правила устанавливаются в спокойной обстановке, а не в момент «преступления». Можно даже создать их вместе с ребенком (если он уже достаточно взрослый) и красиво оформить.

- Последовательность – это всё. Если сегодня нельзя есть конфеты перед ужином, то нельзя и завтра, даже если вы очень устали и хочется тишины. Непоследовательность родителей вызывает у ребенка тревогу и заставляет его постоянно «прощупывать», не изменились ли правила игры.

Развиваем саморегуляцию: учим управлять эмоциями

Часто ребенок не слушается не из вредности, а потому что его захлестывают эмоции, с которыми он не умеет справляться. Наша задача – не подавить эти эмоции, а научить его их проживать и контролировать.

Когда вы видите, что ребенок начинает злиться или расстраиваться, проговорите его чувства: «Ты сейчас очень злишься, потому что мы уходим с площадки», «Тебе обидно, что Маша забрала твою игрушку». Называя чувство, вы делаете его понятным и менее страшным. Вы показываете, что вы на его стороне. После этого можно вместе искать выход: «Я понимаю, что ты расстроен. Давай помашем качелям “пока-пока” и пойдем домой читать твою любимую книжку?». Это и есть развитие эмоционального интеллекта и саморегуляции.

А как же наказывать?

Этот вопрос волнует всех. Давайте сразу договоримся: наказание – это не способ выместить гнев. И оно категорически не должно унижать. Физические наказания, крики, оскорбления – это не воспитание, а насилие, которое разрушает привязанность и учит ребенка тому, что сильный всегда прав.

Если же говорить о конструктивных последствиях, то здесь есть несколько золотых правил:

- Последствие должно быть связано с проступком. Разбросал игрушки и отказывается убирать? Логичное последствие – не лишение мультиков, а то, что вы вместе убираете их, и времени на игру остается меньше.

- Оно должно быть соразмерным. За случайно разбитую чашку нельзя лишать прогулки на неделю.

- Ребенок должен понимать, за что его наказывают. Не «ты наказан, потому что плохо себя вел», а «ты не сможешь сейчас поиграть в планшет, потому что мы договаривались, что сначала ты сделаешь уроки».

- Наказав, не лишайте любви. После того, как последствие исполнено, важно восстановить контакт. Обнимите ребенка, скажите: «Я люблю тебя, но мне было очень неприятно, когда ты так поступил. Давай договоримся, что в следующий раз…». Если вы были несправедливы, найдите в себе мужество извиниться. Это не уронит ваш авторитет, а, наоборот, укрепит его.

В конечном счете, самый действенный метод воспитания – это не наказания и не нотации, а ваши с ребенком отношения. Когда ребенок чувствует, что его любят, ценят и уважают, когда он уверен, что в любой сложной ситуации его поймут и помогут, потребность в «плохом поведении» отпадает сама собой. Он начинает слушаться не из страха, а из любви и доверия. И это, пожалуй, самая главная цель нашего родительского пути.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если я уже накричала и чувствую себя ужасно?

Подойти к ребенку, когда успокоитесь, и сказать: «Прости, я была не права, что накричала. Я очень расстроилась, но кричать было нельзя». Ремонт отношений после ссоры важнее, чем идеальное поведение.

Как договариваться с двухлетним ребенком, он же еще ничего не понимает?

В этом возрасте работает не столько речь, сколько действия и ритуалы. Вместо уговоров используйте переключение внимания, предлагайте выбор («Ты будешь яблоко или банан?») и будьте последовательны в своих запретах.

Лишение гаджетов – это эффективное наказание?

Только если проступок связан с гаджетами (например, ребенок играл вместо уроков). В остальных случаях это просто проявление власти, которое не учит ребенка ничему, кроме обиды.

Мне кажется, мой ребенок мной манипулирует. Что делать?

«Манипуляция» – это чаще всего неумелая попытка добиться своего. Не идите на поводу, но постарайтесь понять, какая потребность стоит за этой манипуляцией (внимание, контроль, сладкое?) и предложите легальный способ ее удовлетворить.

Нужно ли всегда быть последовательным? Иногда совсем нет сил…

Стремиться к последовательности – да. Быть идеальным роботом – нет. Если вы сегодня сделали исключение, честно скажите: «Сегодня, в честь праздника, можно съесть конфету до обеда. Но завтра мы вернемся к нашему обычному правилу».

Что, если ничего не помогает и ребенок продолжает вести себя вызывающе?

Если вы чувствуете, что зашли в тупик, это не повод для стыда, а повод обратиться за помощью к детскому или семейному психологу. Иногда взгляд со стороны помогает увидеть то, что скрыто от нас в ежедневной рутине.

Оставить комментарий