Мы живем в мире, где на каждого родителя обрушивается лавина советов. Откроешь интернет – и вот тебе сто один способ вырастить гения, пять ошибок, которые разрушат его будущее, и десять лайфхаков для идеального послушания. Эта информационная буря сбивает с ног. В попытках быть «хорошими» родителями мы мечемся от одной модной методики к другой, часто теряя главное – связь с собственным ребенком и здравый смысл. А что, если я скажу вам, что существует компас? Не жесткая инструкция, а именно компас – несколько фундаментальных принципов, которые помогают не сбиться с пути в этом тумане. Это не новые «фишки» 2025 года, а проверенные временем опоры, которые просто нужно научиться видеть в своей повседневной жизни.

Принцип Природосообразности: Увидеть своего ребенка, а не идею о нем

Давайте честно: у каждого из нас в голове есть некий образ «идеального ребенка». Он послушный, но инициативный. Хорошо учится, но не зануда. Ходит в три кружка, выигрывает олимпиады и при этом с удовольствием помогает по дому. А потом мы смотрим на нашего реального, живого ребенка. Который вместо скрипки увлеченно разбирает пульт от телевизора. Или вместо балета часами строит из палок шалаши. И нас охватывает тревога. А вдруг мы что-то упускаем?

Принцип природосообразности – это, по сути, призыв выдохнуть и отложить в сторону этот идеальный образ. И просто посмотреть. Кто он, ваш ребенок? Что его зажигает? От чего у него загораются глаза? Это не про то, чтобы с трех лет искать у него «талант» и тащить в лучшую в городе студию. Это про то, чтобы дать ему возможность попробовать разное и не бояться, если он что-то бросит.

Вот несколько «маячков», которые помогут вам лучше разглядеть его склонности. Но помните, это не диагноз, а лишь подсказки.

На что обратить внимание?

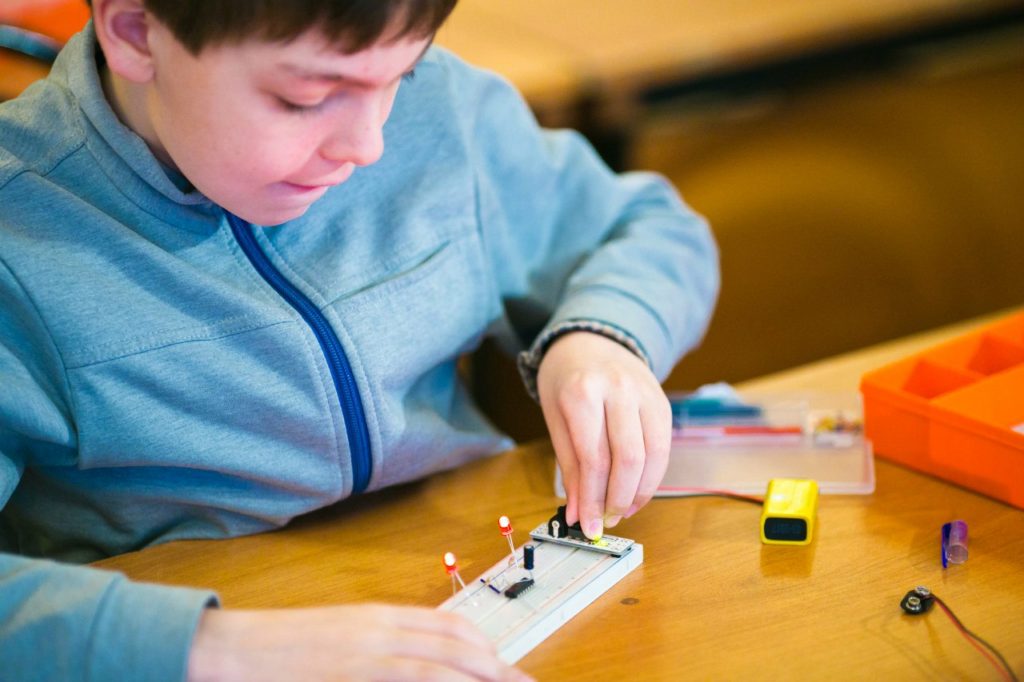

- Технический склад ума: Ему интереснее разобрать игрушку, чтобы посмотреть, «что там внутри», чем играть с ней по правилам? Он может часами возиться с конструктором, проводами, старыми часами? Задает вопросы из серии «а как это работает»?

- Музыкальность: Он постоянно что-то напевает, барабанит по столу, легко запоминает мелодии? Музыка способна мгновенно изменить его настроение? Это не обязательно означает карьеру пианиста, но говорит о высокой чувствительности к ритму и гармонии.

- Художественное видение: Он замечает необычные сочетания цветов в луже бензина? Выражает свои чувства через рисунок или лепку, когда не хватает слов? Его волнуют не столько предметы, сколько их форма, фактура, красота?

- Артистизм и коммуникация: Легко заводит друзей, любит быть в центре внимания, обожает рассказывать истории, используя все – мимику, жесты, интонации? Способен перевоплощаться, играя в кого угодно? Это будущий актер, а может, прекрасный переговорщик или педагог.

- Спортивный потенциал: Движение – его стихия. Он неутомим, смел, азартен в играх. Лучше думает, когда ходит или бегает. Его тело – его главный инструмент познания мира.

- Научный интерес: Почему трава зеленая? А куда солнце уходит на ночь? Его ум пытлив, он ищет закономерности, любит классифицировать, раскладывать по полочкам, докапываться до сути явлений. Научно-популярные книги и энциклопедии для него интереснее сказок.

Самая большая ошибка здесь – вцепиться в одну из этих черт и начать ее «развивать» с удвоенной силой. Ребенок сегодня увлекся динозаврами, а через месяц – программированием. Это не ветреность. Это кастинг. Он пробует мир на вкус. Наша задача – не давить, а создавать среду, где этот кастинг возможен. Подбрасывать интересные книги, водить на пробные занятия, отвечать на вопросы и, главное, принимать его выбор, даже если он нам не очень понятен.

Принцип Гуманизма: Воспитание человека, который чувствует

Звучит немного пафосно, правда? «Гуманистическая педагогика». На деле же все очень просто. Это про то, что ребенок – не объект воспитания, не глина, из которой мы лепим что-то по своему усмотрению. Он – человек. С самого рождения. Со своими чувствами, желаниями, границами. И наша главная задача – научить его быть человеком среди людей.

Ключевое понятие здесь – эмпатия. Способность поставить себя на место другого, почувствовать его боль или радость. Эмпатия не встроена в нас по умолчанию, она развивается. И развивается она не из нотаций «надо делиться», а из опыта.

Как помочь эмпатии расти?

- Мысленная «перестановка». Классический прием, который никогда не устареет. Ребенок отобрал у сестры игрушку? «Представь на секунду, что ты – это Маша. Ты долго строила башню, радовалась. И тут подбегает большой сильный брат и все ломает. Что ты чувствуешь прямо сейчас, в животе, в горле?» Важно не просто спросить, а дать паузу, помочь найти слова для чувств: обида, злость, бессилие.

- Проговаривание ваших чувств. Мы часто скрываем от детей свои настоящие эмоции, особенно «негативные». А зря. «Я очень устала сегодня на работе и сейчас злюсь, поэтому не могу с тобой поиграть. Мне нужно 15 минут тишины». Так ребенок учится, что чувства – это нормально, они есть у всех, и они не разрушают отношения.

- Пример великодушия, а не лекция о нем. Вместо того чтобы заставлять делиться последней конфетой, покажите, как это работает. Приготовьте суп для заболевшей соседки. Помогите пожилому человеку донести сумку. Сделайте это вместе с ребенком, без пафоса, как нечто само собой разумеющееся. Дети считывают не слова, а поступки.

Когда мы учим ребенка думать не только о своих потребностях, но и о чувствах других, мы даем ему самый ценный подарок – способность строить близкие, теплые и прочные отношения на всю жизнь.

Принцип Персонализации: Один ключ не подходит ко всем замкам

Вот здесь мы подходим к самому интересному. Старая педагогика любила все типизировать. Помните это: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик? Эти ярлыки до сих пор гуляют по родительским форумам. «Мой холерик, с ним только строгостью», «А моя – меланхолик, на нее давить нельзя». Кажется, что это очень удобно – получить готовую инструкцию.

Но беда в том, что живой ребенок всегда сложнее и многограннее любой схемы. Деление по темпераментам – это лишь первый, самый грубый срез. Современный дифференцированный подход к обучению и воспитанию смотрит гораздо глубже.

Что еще важно учитывать, кроме темперамента?

- Сенсорные особенности. Как ваш ребенок воспринимает мир? Есть дети-визуалы, которым нужно все увидеть, нарисовать схему. Есть аудиалы – они лучше запоминают на слух. А есть кинестетики, которым для понимания нужно все потрогать, сделать своими руками, «прожить» телом. Заставлять кинестетика неподвижно сидеть и слушать – это пытка, а не обучение.

- Темп деятельности. Один ребенок «схватывает на лету», но быстро остывает. Другому нужно долго «раскачиваться», вникать, зато потом его не остановить. И это не лень или глупость, это просто разная скорость работы нервной системы. Наша задача – не пытаться всех «ускорить», а найти для каждого свой ритм.

- Тип мотивации. Что движет вашим ребенком? Одного зажигает дух соревнования, желание быть первым. Другого – возможность сделать что-то вместе с другом или родителями. Третьего – похвала и признание. А четвертого – сам процесс, решение сложной задачки. Если мы пытаемся мотивировать «соревновательного» ребенка похвалой за старание, а «процессника» – обещанием приза за первое место, мы просто говорим на разных языках.

Персонализация воспитания – это высший пилотаж. Это значит отказаться от универсальных рецептов и стать исследователем собственного ребенка. Наблюдать, пробовать, ошибаться и снова пробовать. Какой способ делать уроки подходит именно ему? В какое время суток он наиболее продуктивен? Что помогает ему успокоиться, а что, наоборот, перевозбуждает? Ответы на эти вопросы дадут вам гораздо больше, чем любая статья о типах темперамента.

Игра как главный язык детства

Мы, взрослые, часто противопоставляем игру и учебу. «Сначала сделаешь уроки, потом пойдешь играть». А для ребенка, особенно дошкольника и младшего школьника, такого разделения не существует. Игра – это и есть его основной способ познания мира, его работа, его учеба.

Игровые методики обучения – это не просто способ «развлечь» ребенка. Через игру информация усваивается глубже, потому что она эмоционально окрашена и связана с действием. Учить счет можно по учебнику, а можно – считая машины во дворе или деля «сокровища» между пиратами. Правила дорожного движения можно зубрить, а можно расставить на ковре город из кубиков и «проезжать» разные ситуации. Результат будет несопоставим.

Даже для подростков работает геймификация – использование игровых элементов (уровни, баллы, достижения) в неигровых процессах. Это помогает сделать рутинные и скучные обязанности более увлекательными. Главное – не превращать игру в еще один способ контроля и дрессировки. В ней должны оставаться свобода, азарт и радость открытия.

Цифровая среда: Новая реальность, новые правила

Говорить о воспитании в 2025 году и не затронуть тему цифровизации – невозможно. Гаджеты – это не зло, которое нужно запретить, и не добро, которое нужно поощрять. Это просто часть современной среды, как когда-то были книги или телевизор. Задача родителей – не оградить ребенка от этой среды, а стать его проводником.

Цифровая грамотность сегодня – это не только умение пользоваться программами. Это, прежде всего:

- Критическое мышление: умение отличать факты от фейков, понимать, что не всей информации в интернете можно доверять.

- Информационная гигиена: способность дозировать время онлайн, не утопать в бесконечной ленте, осознавать, как алгоритмы влияют на твой выбор.

- Сетевой этикет и безопасность: понимание, что можно публиковать о себе, как вежливо общаться в чатах и не стать жертвой мошенников или кибербуллинга.

И здесь, как и во всем остальном, лучший учитель – наш собственный пример. Если мы сами не выпускаем телефон из рук за ужином, бесполезно требовать этого от ребенка. Обсуждайте с ним то, что он смотрит, играйте вместе в его любимые игры, интересуйтесь его виртуальной жизнью так же искренне, как и школьной. Только так можно сохранить доверие и помочь ему стать ответственным цифровым гражданином.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если ребенок ничего не хочет и ничем не интересуется?

Чаще всего за этим «ничего не хочу» скрывается либо усталость (проверьте его нагрузку), либо страх неудачи, либо потеря контакта с вами. Попробуйте на время отстать от него с «развитием» и просто проводить время вместе, делая что-то приятное и бессмысленное: гулять, смотреть кино, готовить пиццу.

А если его способности и интересы мне совсем не нравятся? Я мечтала, что он будет врачом, а он хочет быть блогером.

Это очень тяжелый момент для родителя – принять, что ребенок не является продолжением нас и наших мечт. Важно разделить свои желания и его потребности. Поддержка его интересов (даже если они вам кажутся глупыми) укрепит вашу связь, а это гораздо важнее любой профессии.

Нужно ли заставлять ребенка доводить начатое до конца, если он быстро теряет интерес?

Важен баланс. Постоянно бросать все при первой же трудности – не лучшая стратегия. Но и заставлять годами ходить на ненавистное фортепиано – насилие. Договоритесь о «испытательном сроке»: «Давай ты походишь на футбол до конца семестра, а потом мы решим, стоит ли продолжать».

Все эти принципы звучат красиво, но где взять на это силы?

Самый главный принцип воспитания, о котором мы не сказали, – это принцип заботы о себе. Уставший, выгоревший родитель не может быть ни чутким, ни последовательным. Ищите свои источники ресурса, не стесняйтесь просить о помощи. Ваше стабильное состояние – это лучший подарок для вашего ребенка.

В конечном счете, все эти педагогические принципы сводятся к одному – к вниманию и любви. Не к абстрактной любви «вообще», а к очень конкретному, ежедневному усилию – видеть своего ребенка. Не свою проекцию, не свои амбиции, не удобного или «правильного» малыша, а именно этого, реального. С его силой и слабостями, с его странностями и талантами. Наша роль – не вылепить из него чемпиона, а быть для него мудрым, любящим садовником. Тем, кто создает условия, в которых он сможет вырасти и стать самим собой. И поверьте, ваша любовь и ваше внимание — самая плодородная почва для этого.