Вы смотрите на своего пятилетку, который с азартом строит замок из диванных подушек, и думаете: «А достаточно ли мы занимаемся? Не упускаю ли я что-то важное для его развития?» Вокруг столько разговоров про раннее развитие, подготовку к школе, нейрогимнастику… Голова идет кругом. Кажется, что нужно успеть все: и буквы выучить, и на ментальную арифметику записать, и английский с пеленок. Давайте нальем себе чаю, выдохнем и попробуем разобраться, что же на самом деле происходит в голове у дошкольника и как мы, родители, можем ему помочь, не превращая детство в гонку достижений.

Самое главное, что нужно понять о возрасте от 3 до 7 лет, – это колоссальный сдвиг, который происходит с ребенком. Из объекта, которого кормят, одевают и развлекают, он постепенно превращается в субъект. В маленького человека, который сам хочет познавать, пробовать, преобразовывать мир вокруг. Это уже не просто «мама, дай», а «мама, давай я попробую сам, а ты посмотри!». И наша задача — не «вложить» в него знания, как в флешку, а создать такую среду, где его собственная познавательная активность сможет расцвести.

Ключевые «стройки» в голове дошкольника

Представьте, что психика ребенка — это строящийся дом. В дошкольном возрасте закладывается его фундамент и возводятся несущие стены. Эти стены — когнитивные процессы: внимание, память, восприятие, мышление, воображение и речь. Если они крепкие, то потом, в школе и во взрослой жизни, на них можно будет надстроить любые этажи знаний и умений. Давайте посмотрим, что происходит на каждой из этих «строек».

Внимание: прожектор в тумане

«Ну почему он такой невнимательный? Пять секунд, и уже отвлекся!» — знакомая жалоба, не правда ли? Дело в том, что внимание маленького ребенка похоже на слабый фонарик в тумане: оно непроизвольно цепляется за все яркое, новое, громкое. Но постепенно он учится превращать этот фонарик в мощный прожектор, которым можно управлять. Этот процесс называется развитием произвольного внимания, и это один из ключевых навыков для будущей учебы.

Как мы можем помочь? Не нотациями «будь внимательнее», а через игру.

- 3-4 года: Внимание еще очень неустойчиво. Играйте в простые игры: «Найди все красные предметы в комнате», «Покажи, где у мишки глазки, а где ушки». Задача должна быть короткой и конкретной.

- 4-5 лет: Ребенок уже может удерживать внимание несколько минут. Подойдут игры типа «Что изменилось?». Положите на стол 4-5 игрушек, попросите запомнить, затем пусть отвернется, а вы одну уберите или поменяйте местами.

- 5-6 лет: Усложняем. Графические диктанты («две клетки вправо, одна вверх»), поиск отличий на картинках, прохождение лабиринтов. Важно, чтобы ребенок не просто выполнял задание, а учился сверяться с инструкцией и контролировать себя.

Игровая деятельность — наш главный союзник. В игре у ребенка есть цель (победить, собрать, найти), есть правила и, главное, есть интерес. Именно это сочетание и тренирует ту самую произвольность, которая так понадобится за школьной партой.

Память: от ярких вспышек к первым «полочкам»

Память дошкольника тоже проходит путь от непроизвольной к произвольной. Малыш легко запомнит день рождения, потому что были торт и подарки (яркая эмоция!), но с трудом заучит стишок «потому что надо». Это не значит, что у него «слабый контроль» над памятью — это значит, что механизм произвольного запоминания только созревает, и ему нужна наша помощь.

Как помочь ребенку научиться «класть» информацию на нужные полочки?

- Задействовать все чувства. Учим букву «Я»? Не только смотрим на нее. Давайте слепим ее из пластилина, испечем печенье в форме «Я», нарисуем пальцем на манке. Чем больше каналов восприятия (зрение, слух, осязание) задействовано, тем прочнее запоминание.

- Искать логику и ассоциации. Запоминать бессвязный набор слов сложно даже взрослому. А вот если составить из них смешную историю — совсем другое дело. Учите стихи не строчка за строчкой, а разбирая смысл, представляя картинки.

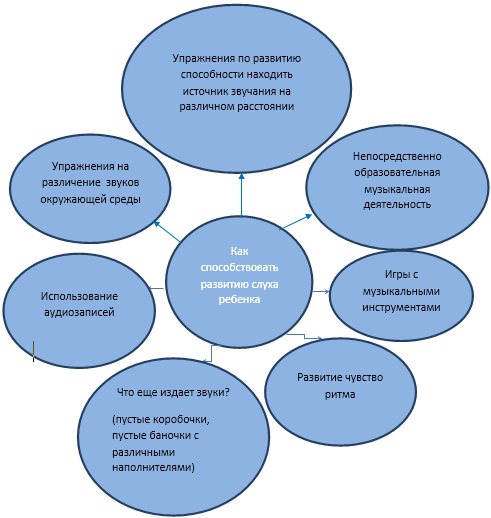

- Развивать разные виды памяти.

- Зрительная: классическая игра «Мемори» с парными карточками.

- Слуховая: «Я положил в мешок яблоко», следующий игрок повторяет и добавляет свое слово.

- Двигательная: разучивание танцевальных движений, пальчиковая гимнастика.

Главный принцип: от механического повторения, которое преобладает у младших дошкольников, мы постепенно ведем ребенка к осмысленному запоминанию. Не «зубрить», а «понимать и связывать».

Восприятие и мышление: от «вижу-трогаю» к «почему?»

Эти два процесса развиваются в тесной связке. Мир для маленького ребенка — это калейдоскоп ощущений. Задача восприятия — собрать эти ощущения в целостные образы (это мяч, он круглый, красный, прыгучий). Задача мышления — научиться с этими образами что-то делать: сравнивать, анализировать, находить связи.

Развитие мышления идет по четким стадиям:

- До 3-4 лет — наглядно-действенное мышление. «Думаю руками». Чтобы понять, как работает пирамидка, ее надо разобрать и собрать. Решение задачи происходит через прямое манипулирование с предметами.

- С 4-5 лет — наглядно-образное мышление. Ребенок уже может оперировать образами в голове. Он может представить, как деталька от конструктора подойдет к постройке, не пробуя ее физически. Это время загадок, конструирования по схеме, простых головоломок.

- К 6-7 годам — ростки словесно-логического мышления. Появляются главные вопросы: «Почему?», «Зачем?», «А что будет, если..?». Ребенок учится рассуждать, находить причину и следствие, классифицировать (например, помидор и яблоко — это еда, а стол и стул — мебель).

Лото, домино, шашки, простые настольные игры с правилами — это не просто развлечение. Это мощнейшие тренажеры для мышления, которые учат стратегически думать, просчитывать ходы и принимать решения.

Воображение: внутренняя песочница

Воображение — это не просто умение фантазировать про драконов. Это способность создавать в голове то, чего нет перед глазами. Именно воображение позволяет нам планировать будущее, понимать чувства другого человека («поставить себя на его место»), творить. Для ребенка это еще и безопасная «песочница», где можно проиграть свои страхи, желания и конфликты.

Коробка из-под холодильника превращается в ракету, палка — в волшебный меч. Поддерживайте эти игры! Чем богаче фантазия ребенка, тем гибче его мышление, тем больше у него вариантов для решения жизненных задач. Лепка, рисование, конструирование из подручных материалов — все это топливо для воображения. Не так важно, что ребенок слепил из пластилина, важно, что он при этом придумал.

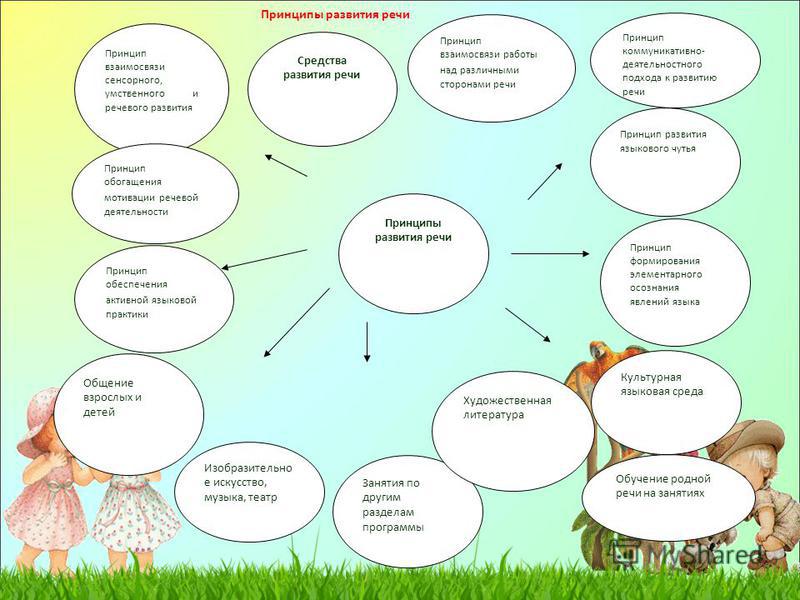

Речь: от слова к диалогу

Речь — это одежда для мысли. В дошкольном возрасте происходит настоящий лексический взрыв. И здесь часто встречается удивительное явление — словотворчество. «Мама, смотри, какая распогодная погода!» или «Я намакаронился». Не спешите поправлять! Это не признак «недостаточно развитой речи», а работа настоящей лингвистической лаборатории в голове. Ребенок осваивает законы языка и экспериментирует с ними. Это признак живого, активного ума.

Что здесь важно для нас?

- Говорить с ребенком. Не в режиме «вопрос-ответ» («поел?», «уроки сделал?»), а вести настоящий диалог. Обсуждайте прожитый день, мультфильмы, прочитанные книги. «Как ты думаешь, почему герой так поступил? А ты бы что сделал на его месте?».

- Читать вслух. Это лучший способ обогатить словарный запас и познакомить с красивыми речевыми конструкциями, которых нет в бытовой речи.

- Играть в речевые игры. «Съедобное-несъедобное», «Я знаю пять имен мальчиков», придумывание рифм, простые логопедические игры на артикуляцию («цокаем как лошадки», «надуваем щеки как хомяк»).

Что еще важно, кроме «когнитивки»?

Говоря о развитии, мы часто зацикливаемся на интеллекте. Но для успешной жизни, и для адаптации к той же школе, важны не только крепкие знания, но и умение ладить с собой и другими.

Эмоциональный интеллект: инструкция к собственным чувствам

Это способность понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. Ребенок, который может сказать не «ты плохой!», а «я злюсь, когда ты забираешь мою игрушку», гораздо лучше подготовлен к жизни в коллективе. Как его развивать?

- Называть чувства. «Я вижу, ты расстроен, потому что башня сломалась», «Кажется, ты очень радуешься этому подарку». Так ребенок учится распознавать, что с ним происходит.

- Проживать, а не запрещать. Фразы «не плачь», «не злись» — это запрет на чувства. Лучше сказать: «Ты имеешь право злиться. Давай потопаем ногами, чтобы злость вышла».

- Обсуждать эмоции героев книг и мультфильмов. Это безопасный способ научиться понимать мотивацию и чувства других.

Современные тренды: родительские стратегии и технологии

Мир меняется, и подходы к воспитанию тоже. Вместо идеи «ограничений и запретов», которые ждут в школе, сегодня приходит понимание, что главная задача дошкольного периода — не дрессировка, а формирование учебной мотивации. Чтобы ребенок хотел учиться, ему должно быть интересно.

А как быть с технологиями? Гаджеты — это не абсолютное зло и не панацея. Это инструмент. Пятнадцать минут игры в качественное обучающее приложение для развития логики могут быть полезнее часа бессмысленного сидения над прописями. Главное — дозировать время, выбирать качественный контент и не подменять гаджетами живое общение.

Когда стоит насторожиться?

Родительская тревога — вещь естественная. Но важно отделять индивидуальный темп развития от реальных проблем. На что стоит обратить внимание?

- Если к 5-6 годам ребенок с трудом удерживает внимание даже на интересной для него задаче дольше 1-2 минут.

- Если он не может запомнить простое четверостишие после нескольких повторений, с трудом пересказывает простейший сюжет.

- Если его речь непонятна для посторонних, он не строит фразы или крайне беден его словарный запас для своего возраста.

- Если он систематически не может следовать простым правилам в игре, проявляет постоянную агрессию или чрезмерную замкнутость.

Если что-то из этого списка вас беспокоит системно и на протяжении долгого времени — это повод не паниковать, а просто проконсультироваться со специалистом: неврологом, психологом или логопедом. Раннее выявление трудностей — залог их успешной коррекции.

И все же, возвращаясь к нашему чаю. Ваша главная задача — не «развить» ребенка по списку, поставив галочки напротив каждого пункта. Ваша задача — быть рядом, быть внимательным и любящим проводником в этом огромном и интересном мире. Создавать ситуации, в которых хочется пробовать, ошибаться и пробовать снова. Быть тем самым надежным «аэродромом», с которого маленький исследователь не боится отправляться в свои первые самостоятельные полеты. И поверьте, эта надежная привязанность и есть тот самый главный и самый важный «принцип развития», который не устареет никогда.

Как помочь ребенку 3-4 лет стать внимательнее?

В этом возрасте ключ к вниманию — краткость и игра. Предлагайте простые задания на 1-2 минуты: «Найди все синие кубики», «Покажи, где едет машинка на картинке». Главное — не требовать долгой концентрации, а поощрять даже маленькие успехи.

Что важнее для подготовки к школе: знать буквы или уметь общаться?

Умение общаться, следовать правилам и контролировать свои эмоции (эмоциональный интеллект) гораздо важнее формальных знаний. Буквам и счету в школе научат, а вот умение справляться с фрустрацией и договариваться с одноклассниками — это фундамент успешной адаптации.

Гаджеты — это вредно для развития дошкольника?

Вреден не сам гаджет, а его бесконтрольное использование и пассивное потребление контента. 15-20 минут в день, потраченные на качественное образовательное приложение или логическую игру, могут быть полезны. Главное, чтобы технологии не заменяли живое общение, движение и творчество.

Мой ребенок придумывает странные слова. Это нормально?

Абсолютно нормально и даже хорошо! Это называется «словотворчество» и свидетельствует об активном освоении языка. Ребенок не просто повторяет слова, а пытается понять, как они устроены, и экспериментирует. Это признак пытливого ума.

Когда нужно беспокоиться и идти к психологу или логопеду?

Поводом для консультации является не отдельный симптом, а их совокупность и стойкость. Если к 5-6 годам ребенок систематически не может сконцентрироваться, его речь непонятна окружающим, он не осваивает простые правила или крайне агрессивен — стоит посоветоваться со специалистом.

Оставить комментарий