Ваш ребенок сидит над учебниками, вы — рядом, и в воздухе звенит напряжение. Знакомая картина? Кажется, что весь мир сузился до этой злополучной задачи или параграфа по истории. Мы, родители, часто попадаем в эту ловушку: начинаем измерять успех ребенка оценками, правильностью выполнения заданий. Но давайте на миг отступим. А что, если главная задача сегодня — не выучить конкретное правило, а научиться учиться? В мире, где профессии появляются и исчезают за десятилетие, где информация удваивается каждый год, единственной настоящей суперсилой становится умение осваивать новое. Гибкость ума, способность находить и анализировать информацию, превращать ее в работающий инструмент — вот настоящий капитал, который мы можем помочь накопить нашим детям.

Давайте разберемся, как устроен этот процесс изнутри. Это не так страшно, как кажется. И уж точно не сводится к формуле «сиди и зубри». Попробуем посмотреть на это не как на скучную педагогическую теорию, а как на карту сокровищ, которая поможет вашему ребенку стать уверенным и самостоятельным исследователем мира.

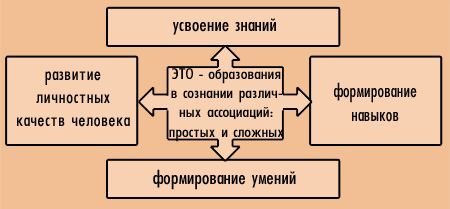

Так что же такое эти знания, умения и навыки?

Мы часто бросаемся этими словами — ЗУНы, как их по-старинке называют в школе. Но что за ними стоит на самом деле? Представьте, что вы строите дом. Уникальный, неповторимый дом личности вашего ребенка.

Знания — это фундамент и стройматериалы. Это не просто ворох фактов, дат и формул. Это карта мира в голове ребенка. Понимание того, что Земля круглая, что вода замерзает при нуле градусов, что «жи-ши» пишется с буквой «и». Знания бывают разными: одни мы получаем из книг (теоретические), другие — из собственного опыта, когда трогаем горячее или впервые видим снег (эмпирические). Важно, чтобы у ребенка были и те, и другие «стройматериалы».

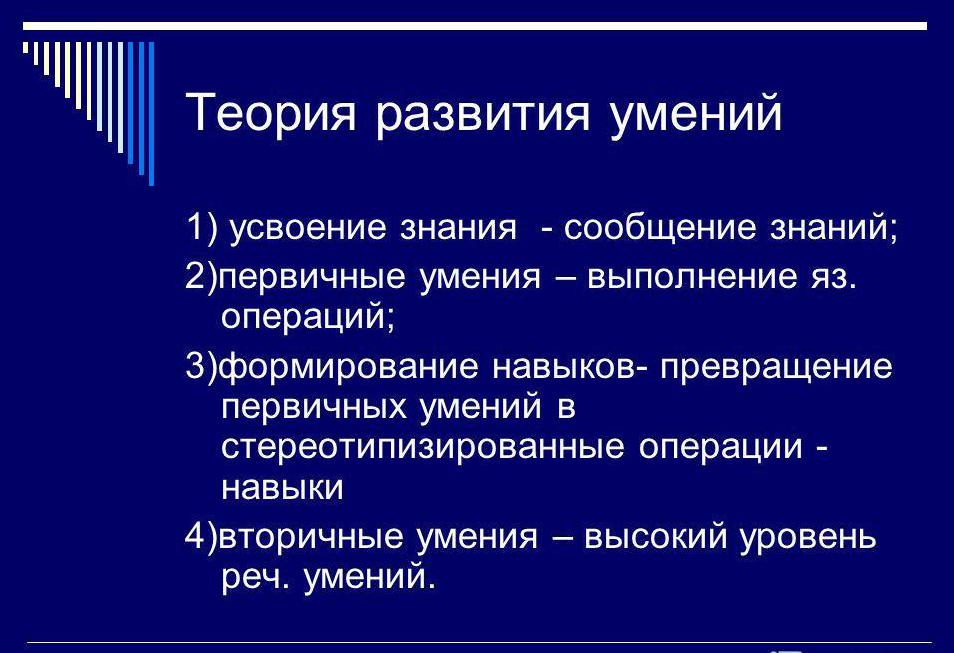

Умения — это ваши инструменты и чертежи. Это способность применять знания на практике. Знать рецепт торта — это знание. А вот взять муку, яйца, смешать их в правильной пропорции и поставить в духовку — это уже умение. Умение всегда осознанно. Ребенок, решая задачу, думает: «Так, сначала нужно найти периметр, для этого я сложу все стороны…». Он контролирует каждый свой шаг. Это требует усилий и концентрации.

Навык — это мастерство, доведенное до автоматизма. Это когда строитель не задумывается, как держать молоток, а просто забивает гвоздь. Когда вы ведете машину и думаете о своих делах, а не о том, как переключить передачу. Помните, как ребенок учился читать? Сначала он мучительно сливал буквы в слоги: «М-А… М-А…». Это было умение. А теперь он «проглатывает» страницы, следя только за сюжетом. Умение читать превратилось в навык. Формирование устойчивых навыков — это высший пилотаж обучения.

Как наш мозг учится: от скучной зубрежки к настоящему пониманию

Современные нейронауки приоткрыли завесу тайны над тем, что происходит в голове в процессе обучения. И это совсем не похоже на запись информации на жесткий диск. Это скорее похоже на прокладывание тропинок в густом лесу. Чем чаще мы ходим по тропинке, тем шире и заметнее она становится. Так и c нейронными связями в мозгу.

Уровни погружения: не просто запомнить, а сделать своим

Представьте, что ребенок узнал о фотосинтезе. Что это значит — «усвоил знание»?

- Уровень 1: Узнавание. Он может найти слово «фотосинтез» в тексте и смутно припомнить, что это что-то про растения.

- Уровень 2: Понимание. Он может своими словами объяснить, что растения на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород.

- Уровень 3: Применение. Он может, глядя на засохший цветок в темном углу, предположить: «Ему не хватает света для фотосинтеза, надо переставить на окно». Вот оно — практическое применение знаний!

- Уровень 4: Анализ и творчество. Он начинает задавать вопросы: «А все ли растения так делают? А что будет, если светить на них не белым, а красным светом?». Он способен использовать знание в совершенно новых, нетиповых ситуациях и даже придумывать собственные эксперименты.

Наша родительская задача — не застревать на первых двух уровнях, а подталкивать ребенка дальше, к применению и творчеству. Спрашивать не «Что ты выучил?», а «А как ты думаешь, почему так? Где еще мы можем это увидеть?».

Что помогает, а что мешает нашему мозгу учиться?

Нейропсихология образования дает нам несколько важных подсказок. Во-первых, эмоции. Информация, окрашенная яркой эмоцией (удивлением, радостью, интересом), запоминается в разы лучше, чем сухая и скучная. Скука — главный враг обучения. Поэтому рассказ о Колумбе как о смелом авантюристе запомнится лучше, чем перечень дат и названий кораблей.

Во-вторых, внимание. Мозг не может эффективно делать два дела одновременно. Идея «многозадачности» — миф. Когда ребенок делает уроки под бормотание телевизора и всплывающие уведомления на смартфоне, он не учится. Он постоянно переключает внимание, тратя на это колоссальный ресурс. Создание спокойной рабочей среды — это не прихоть, а необходимое условие для когнитивных процессов обучения.

И в-третьих, сон и движение. Именно во сне мозг «раскладывает по полочкам» все, что узнал за день, переводя информацию из кратковременной памяти в долговременную. А физическая активность насыщает мозг кислородом и улучшает его работу. Иногда лучшая помощь в решении сложной задачи — это не сидеть над ней еще час, а пойти погулять или попрыгать.

Ребенок в цифровом мире: союзники или враги?

Мы живем в эпоху, когда любой ответ можно найти за три секунды. Означает ли это, что знания обесценились? Вовсе нет. Просто изменились требования. На первый план выходят не сами знания, а умение их находить, проверять и использовать. И здесь цифровые инструменты обучения могут стать нашими лучшими помощниками.

Интерактивные платформы и геймификация

Современные образовательные платформы (вроде Khan Academy, Coursera или российских Uchi.ru и Foxford) — это не просто онлайн-учебники. Они используют принципы адаптивного обучения: система сама подстраивается под темп ребенка, предлагая ему задания подходящей сложности. Если он ошибается — объясняет правило еще раз, другим способом. Если справляется легко — дает задачку посложнее.

А геймификация в образовании? Это не про то, чтобы отвлечь ребенка играми. Это про использование игровых механик: набрать очки, получить «ачивку» за пройденную тему, соревноваться с друзьями. Для мозга это мощный мотиватор, превращающий рутинный процесс в увлекательное приключение.

Критическое мышление и медиаграмотность

Главный вызов цифрового мира — огромный поток информации, в котором правда смешана с фейками и манипуляциями. Как научить ребенка не тонуть в этом океане? Развивать критическое мышление. Это не врожденный талант, а навык, который можно и нужно тренировать.

Это навык задавать вопросы к любому тексту, видео или новости:

- Кто это говорит?

- Зачем он это говорит? Какова его цель?

- На какие факты он опирается? Можно ли их проверить?

- Есть ли другая точка зрения?

Обсуждайте это с детьми на бытовых примерах: реклама, посты блогеров, новости. «Смотри, этот блогер говорит, что этот напиток дает суперсилу. Как думаешь, это правда? Почему он так говорит? Может, ему за это заплатили?». Это и есть первые уроки медиаграмотности.

Роль родителя: не надзиратель, а проводник

И вот мы подходим к самому главному. Какова наша роль во всем этом? Часто мы, из лучших побуждений, превращаемся в контролеров и репетиторов. Мы стоим над душой, проверяем каждую букву, ругаем за ошибки. И чего добиваемся? Ребенок начинает бояться ошибаться, его мотивация падает, а отношения с нами портятся. Учеба превращается в поле битвы.

А что, если сменить роль? Быть не судьей, а безопасной гаванью и интересующимся спутником.

Создайте мотивирующую среду. Это не про покупку самого дорогого микроскопа. Это про атмосферу в доме, где любопытство поощряется. Где на вопрос «А почему небо голубое?» не отмахиваются, а ищут ответ вместе. Где на полках стоят разные книги, а не только те, что «по программе». Где можно спокойно ошибаться, зная, что тебя не осудят, а помогут разобраться.

Давайте конструктивную обратную связь. Забудьте про оценочные слова «хорошо», «плохо», «молодец». Они не несут информации. Вместо «Опять у тебя грязь в тетради!» скажите: «Смотри, вот эти буквы у тебя получились очень четкими и красивыми. А вот эти, кажется, спешили и немного станцевали. Давай попробуем написать эту строчку еще раз, не торопясь». Описывайте, а не оценивайте. Поддерживайте, а не критикуйте. Это основа для формирования адекватной самооценки и желания становиться лучше.

Поощряйте самостоятельность. Великий соблазн — сделать за ребенка. Быстрее, проще, и результат будет лучше. Но так мы лишаем его самого главного — опыта. Опыта преодоления трудностей, опыта поиска решения, опыта получения результата своими силами. Пусть он сам соберет этот конструктор, даже если криво. Пусть сам найдет информацию для доклада, даже если не самую лучшую. Ваша задача — быть рядом, чтобы подстраховать, если станет совсем трудно, а не делать работу за него.

В конечном счете, формирование знаний, умений и навыков — это не гонка и не соревнование. Это марафон длиною в жизнь. И наша главная задача как родителей — не тащить ребенка к финишу на себе, а вручить ему удобные кроссовки, бутылку с водой и, самое главное, веру в то, что он способен добежать сам. Дать ему почувствовать радость от самого пути, а не только от финишной черты. И это, пожалуй, самое ценное знание, которое мы можем ему передать.

Часто задаваемые вопросы

Что делать, если ребенок совсем не хочет учиться?

Ищите причину. Возможно, ему слишком сложно или, наоборот, скучно. Может быть, он боится ошибок из-за вашей или учительской реакции. Попробуйте найти то, что интересно именно ему, и связать учебу с этим интересом, снизив давление и контроль.

Как развить у ребенка критическое мышление?

Начните с простого: обсуждайте все, что видите. Рекламу, мультфильмы, новости. Задавайте открытые вопросы: «А как ты думаешь? А почему герой так поступил? А может быть по-другому?». Не давайте готовых ответов, поощряйте сомнения и поиск доказательств.

Все говорят про онлайн-курсы. Они действительно эффективны?

Да, если подходить к ним с умом. Хороший онлайн-курс использует интерактивные и адаптивные методы, дает обратную связь и помогает поддерживать мотивацию. Это отличный инструмент для углубления знаний в интересной ребенку сфере, но он не заменит живого общения и поддержки.

Нужно ли наказывать за плохие оценки?

Категорически нет. Оценка — это просто сигнал, индикатор, где есть трудности. Наказание вызывает страх и ненависть к учебе, но не помогает разобраться в материале. Вместо этого спросите: «Давай посмотрим, что именно было сложным? Как я могу тебе помочь это понять?».

Ребенок постоянно отвлекается. Как помочь ему с концентрацией внимания?

Организуйте рабочее пространство без отвлекающих факторов (гаджеты, телевизор). Вводите короткие рабочие сессии (например, 20 минут работы, 5 минут отдыха). Убедитесь, что ребенок достаточно спит и двигается. И помните, что способность к концентрации тренируется постепенно.

Оставить комментарий